ペット(犬、猫等)の飼育者は、ペットを家族の一員として生活を共にしていますが、相続では「動産」として扱われ遺産分割の対象になります。しかし、相続人によってはペットの扱いに困ってしまう場合もあるかもしれません。

そのような場合に備えて、第三者に世話を依頼する方法があります。

1 負担付き遺贈

負担付き遺贈とは、遺贈する代わりに一定の義務を負担させる遺言です。「遺贈」とは法定相続人以外の人に遺産を渡すことです。負担の内容は、ペットの飼育、費用負担、その埋葬、供養などで、これらを明らかにしておく必要があります。つまり、特定の人に遺産を渡す代わりに、ペットのお世話を頼むことができるということです。

もっとも、遺産の相続は放棄することができるため、いざというときにその人がペットのお世話を引き受けてくれるかどうかを事前に確認しておいた方が安心です。

2 負担付きの死因贈与

財産を贈る贈与者と、受け取る受贈者が、生前から財産を贈与する代わりにペットの飼育等をすることを義務とする合意を契約することです。一方的に遺言をするだけでもできる負担付遺贈と違い、契約なので特段の事情がない限り撤回ができません。そのため、受贈者が飼育等の負担を履行する可能性は高くなります。

3 ペット信託

ペットのための「信託契約」は「遺言書」より役に立つ制度で、いざというときに強力なセーフティーネットになってくれます。

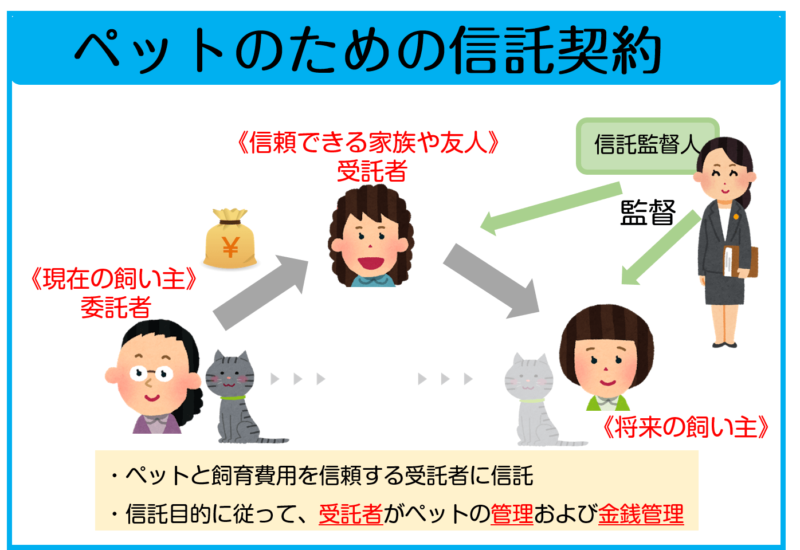

「遺言書」は遺言者の死後に効力がありす。でも、体が不自由になったり認知症になったりしてペットの世話ができなくなっても、亡くなるまでは、その指定した人に預けることはできません。そこをカバーできるのが「ペット信託」です。ペットを現在飼育している人を委託者、ペットの飼育に関心がある人を受託者、実際の飼育者を受益者として信託契約を締結する方法です。

委託者はペットのお世話費用を受託者名義の専用口座に入金し、受託者はそれを管理します。その口座からペットの飼育を任せる人に飼育費を支払うという方法です。受託者と将来の飼い主は同一の場合もあります。信託契約書の規定通りに世話がされているか、お金がその他のことに使われていないかなどを定期的に確認する信託監督人(弁護士や行政書士など)を立てることできますが、なしにするケースが多いです。